焼入れの定義と目的

鋼は、臨界点Ac3(亜共析鋼)またはAc1(過共析鋼)を超える温度まで加熱され、一定時間保持されて完全にまたは部分的にオーステナイト化された後、臨界焼入れ速度を超える速度で冷却されます。過冷却オーステナイトをマルテンサイトまたは下部ベイナイトに変態させる熱処理プロセスを焼入れと呼びます。

焼入れの目的は、過冷却オーステナイトをマルテンサイトまたはベイナイトに変態させ、マルテンサイトまたは下部ベイナイト組織を得ることです。その後、異なる温度での焼戻しと組み合わせることで、鋼の強度、硬度、耐性を大幅に向上させます。耐摩耗性、疲労強度、靭性など、様々な機械部品や工具の異なる使用要件を満たすことができます。また、焼入れは、特定の特殊鋼の強磁性や耐食性などの特殊な物理的・化学的特性を満たすためにも使用されます。

鋼部品を焼入れ媒体で冷却して物理的状態を変化させる場合、冷却プロセスは一般に、蒸気膜段階、沸騰段階、対流段階の 3 つの段階に分けられます。

鋼の焼入れ性

焼入れ性と焼入れ性は、鋼の焼入れ能力を特徴付ける2つの性能指標です。これらは材料の選択と使用においても重要な基準となります。

1. 硬化性と硬化性の概念

焼入れ性とは、鋼が理想的な条件下で焼入れ・硬化処理を施すことで、最高の硬度を達成する能力のことです。鋼の焼入れ性を決定する主な要因は、鋼中の炭素含有量です。より正確には、焼入れ・加熱処理中にオーステナイトに溶解する炭素含有量です。炭素含有量が高いほど、鋼の焼入れ性は高くなります。鋼中の合金元素は焼入れ性にほとんど影響を与えませんが、鋼の焼入れ性には大きな影響を与えます。

焼入れ性とは、特定の条件下で鋼の硬化深さと硬度分布を決定する特性を指します。つまり、鋼を焼入れした際に所定の硬化層深さを得る能力のことです。これは鋼の固有の特性です。焼入れ性は、実際には鋼を焼入れした際にオーステナイトがマルテンサイトに変態する容易さを反映しています。これは主に、鋼の過冷却オーステナイトの安定性、すなわち鋼の臨界焼入れ冷却速度に関係しています。

また、鋼の焼入れ性は、特定の焼入れ条件下での鋼部品の有効硬化深さと区別する必要があることにも留意すべきである。鋼の焼入れ性は鋼自体の固有の特性であり、鋼自身の内部要因にのみ依存し、外部要因とは関係ありません。鋼の有効硬化深さは、鋼の焼入れ性だけでなく、使用される材料にも依存します。冷却媒体やワークピースのサイズなどの外部要因と関連しています。たとえば、同じオーステナイト化条件下では、同じ鋼の焼入れ性は同じですが、水焼入れの有効硬化深さは油焼入れよりも大きく、小型部品は油焼入れよりも小さくなります。大型部品の有効硬化深さは大きくなります。これは、水焼入れの方が油焼入れよりも硬化性が高いとは言えません。小型部品の方が大型部品よりも硬化性が高いとは言えません。鋼の焼入れ性を評価するには、ワークピースの形状、サイズ、冷却媒体などの外部要因の影響を排除する必要があることがわかります。

また、焼入れ性と焼入れ性は異なる概念であるため、焼入れ後の硬度が高い鋼が必ずしも焼入れ性が高いわけではなく、硬度が低い鋼でも焼入れ性が高い場合があります。

2. 焼入れ性に影響を与える要因

鋼の焼入れ性はオーステナイトの安定性に依存します。過冷却オーステナイトの安定性を向上させ、C曲線を右方向にシフトさせ、臨界冷却速度を低減できる要因は、いずれも高強度鋼の焼入れ性を向上させることができます。オーステナイトの安定性は主にその化学組成、結晶粒径、組成の均一性に依存し、これらは鋼の化学組成と加熱条件に関連しています。

3.焼入性の測定方法

鋼の焼入れ性を測定する方法は多数ありますが、最も一般的に使用されているのは臨界直径測定法と端部焼入れ性試験法です。

(1)臨界直径測定法

鋼を特定の媒体で焼入れした後、中心部が完全マルテンサイト組織または50%マルテンサイト組織となる最大直径を臨界直径と呼び、Dcで表されます。臨界直径の測定方法は、直径の異なる丸棒を複数作製し、焼入れ後、各サンプル断面における直径に沿った硬度U曲線を測定し、中心にセミマルテンサイト組織を持つ丸棒を見つけます。丸棒の直径が臨界直径です。臨界直径が大きいほど、鋼の焼入れ性は高くなります。

(2)端部焼入試験方法

端面焼入れ試験法は、標準サイズの端面焼入れ試験片(Ф25mm×100mm)を使用します。オーステナイト化後、専用装置を用いて試験片の一端に水を噴霧して冷却します。冷却後、水冷端から軸方向に沿って硬度を測定します。距離関係曲線の試験方法。端面焼入れ試験法は、鋼の焼入れ性を評価する方法の一つです。操作が簡単で適用範囲が広いことが利点です。

4.焼入れ応力、変形、割れ

(1)焼入れ時のワークピースの内部応力

ワークピースが焼入れ媒体中で急速に冷却される場合、ワークピースは一定の大きさを有し、熱伝導率も一定値であるため、冷却プロセス中にワークピースの内部に沿って一定の温度勾配が発生します。表面温度は低く、中心部温度は高く、表面温度と中心部温度は高く、温度差があります。ワークピースの冷却プロセス中にも、2つの物理現象が発生します。1つは熱膨張であり、温度が下がるとワークピースの線長が収縮します。もう1つは、温度がマルテンサイト変態点まで下がるとオーステナイトからマルテンサイトに変態することです。これにより、比容積が増加します。冷却プロセス中の温度差により、ワークピースの断面に沿った異なる部分で熱膨張量が異なり、ワークピースの異なる部分に内部応力が発生します。ワークピース内に温度差があるため、マルテンサイトが発生する点よりも温度が速く低下する部分もあります。変態により体積が膨張し、高温部分は依然として点よりも高温でオーステナイト状態のままです。これらの異なる部分は、比容積変化の差により内部応力も発生します。したがって、焼入れ・冷却過程においては、熱応力と組織応力という2種類の内部応力が発生する可能性があります。

内部応力は、その存在時間特性に応じて、瞬間応力と残留応力に分けられます。冷却過程のある瞬間にワークピースに発生する内部応力を瞬間応力と呼び、冷却後にワークピース内部に残る応力を残留応力と呼びます。

熱応力とは、ワークピースを加熱(または冷却)したときに、ワークピースのさまざまな部分の温度差によって生じる不均一な熱膨張(または冷間収縮)によって生じる応力を指します。

ここで、固体円筒を例に挙げ、冷却過程における内部応力の形成と変化の法則を説明します。ここでは軸方向の応力についてのみ説明します。冷却初期には、表面が急速に冷却されるため温度が低く、収縮が大きく、中心部は冷却されるため温度が高く、収縮は小さいです。その結果、表面と内部は相互に拘束され、表面には引張応力が生じ、中心部は圧力を受けます。冷却が進むにつれて、内部と外部の温度差が大きくなり、それに応じて内部応力も増加します。この温度での降伏強度を超えるまで応力が増加すると、塑性変形が発生します。中心部の厚さは表面よりも厚いため、中心部は常に最初に軸方向に収縮します。塑性変形の結果、内部応力は増加しなくなります。一定時間冷却すると、表面温度の低下は徐々に緩やかになり、収縮も徐々に減少します。このとき、コアはまだ収縮しているため、表面の引張応力とコアの圧縮応力は徐々に減少し、最終的には消失します。しかし、冷却が進むにつれて表面湿度はどんどん低くなり、収縮量もだんだん少なくなり、あるいは収縮が止まります。コアの温度はまだ高いため、収縮を続け、最終的にワーク表面には圧縮応力が形成され、コアには引張応力が生じます。しかし、温度が低いため塑性変形が起こりにくいため、冷却が進むにつれてこの応力は増加します。この応力は増加し続け、最終的には残留応力としてワーク内部に残ります。

冷却過程の熱応力により、最初は表面層が引き伸ばされ、コアが圧縮され、残った残留応力により表面層が圧縮され、コアが引き伸ばされることがわかります。

まとめると、焼入れ冷却中に発生する熱応力は、冷却過程における断面温度差によって生じます。冷却速度が大きく、断面温度差が大きいほど、発生する熱応力は大きくなります。同じ冷却媒体条件下では、ワークピースの加熱温度が高いほど、サイズが大きいほど、鋼材の熱伝導率が小さいほど、ワークピース内の温度差が大きくなり、熱応力は大きくなります。ワークピースが高温で不均一に冷却されると、歪んで変形します。ワークピースの冷却過程で発生する瞬間引張応力が材料の引張強度よりも大きい場合、焼入れ割れが発生します。

相変態応力とは、熱処理プロセス中にワークピースのさまざまな部分で相変態のタイミングが異なることによって発生する応力のことで、組織応力とも呼ばれます。

焼入れ・急冷の過程で、表層がMs点まで冷却されるとマルテンサイト変態が起こり、体積膨張を引き起こします。しかし、変態していない中心部の阻害により、表層は圧縮応力を生じ、中心部は引張応力を有します。応力が十分に大きい場合、変形を引き起こします。中心部がMs点まで冷却されると、マルテンサイト変態を起こし、体積膨張します。しかし、塑性が低く強度が高い変態した表層の拘束により、最終的な残留応力は表面張力の形となり、中心部は圧力を受けます。相変態応力の変化と最終状態は、熱応力と正反対であることがわかります。また、相変化応力は低温で塑性が低いために変形しにくいため、このとき相変化応力によってワークピースが割れる可能性が高くなります。

相変態応力の大きさに影響を与える要因は数多くあります。マルテンサイト変態温度域での鋼の冷却速度が速いほど、鋼片のサイズが大きいほど、鋼の熱伝導率が悪く、マルテンサイトの比容積が大きいほど、相変態応力は大きくなります。また、相変態応力は鋼の成分や鋼の焼入れ性とも関係があります。例えば、高炭素高合金鋼は炭素含有量が多いためマルテンサイトの比容積が増加し、鋼の相変態応力が増加するはずです。しかし、炭素含有量が増加するとMs点が低下し、焼入れ後に残留オーステナイトが多くなります。その体積膨張が減少し、残留応力は低くなります。

(2)焼入れ時のワークの変形

焼入れ中に、ワークピースには主に 2 種類の変形が発生します。1 つはワークピースの幾何学的形状の変化で、サイズや形状の変化として現れ、多くの場合、反り変形と呼ばれ、焼入れ応力によって引き起こされます。もう 1 つは体積変形です。体積変形は、相変化中の比体積の変化によって引き起こされる、ワークピースの体積の比例した膨張または収縮として現れます。

反り変形には、形状変形とねじれ変形も含まれます。ねじれ変形は、主に加熱中にワークピースを炉内に不適切に配置した場合、変形矯正後に焼入れ前に成形処理が不十分であった場合、あるいはワークピースの冷却時にワークピースの各部が不均一に冷却された場合などに発生します。この変形は、具体的な状況に応じて解析・解決することができます。以下では、主に体積変形と形状変形について説明します。

1) 焼入れ変形の原因とその変化の法則

組織変態による体積変形:焼入れ前のワークピースの組織状態は、一般的にパーライト、すなわちフェライトとセメンタイトの混合組織であり、焼入れ後はマルテンサイト組織となります。これらの組織の比容積の違いにより、焼入れ前後で体積変化が生じ、変形が生じます。しかし、この変形はワークピースを比例的に膨張・収縮させるだけであり、ワークピースの形状は変化しません。

さらに、熱処理後の組織中のマルテンサイト量が多いほど、あるいはマルテンサイト中の炭素含有量が高いほど体積膨張が大きく、残留オーステナイト量が多いほど体積膨張は小さくなります。したがって、熱処理中のマルテンサイト量と残留マルテンサイトの相対量を制御することで、体積変化を制御できます。適切に制御すれば、体積は膨張も収縮もしません。

熱応力による形状変形 熱応力による変形は、鋼部品の降伏強度が低く、塑性が高く、表面が急速に冷却され、ワークの内外の温度差が最も大きい高温領域で発生します。このとき、瞬間的な熱応力は表面引張応力とコア圧縮応力です。このときコア温度が高いため、降伏強度は表面よりもはるかに低いため、多方向の圧縮応力の作用下で変形として現れます。つまり、立方体が球面方向に変化します。その結果、大きい方が収縮し、小さい方が膨張します。たとえば、長い円筒は長さ方向に短縮し、直径方向に膨張します。

組織応力による形状変形 組織応力による変形も、組織応力が最大になる初期段階で発生します。このとき、断面温度差が大きく、コア温度が高く、オーステナイト状態のままで、塑性は良好で、降伏強度は低くなります。瞬間的な組織応力は、表面の圧縮応力とコアの引張応力です。したがって、変形は、多方向の引張応力の作用下でのコアの伸長として現れます。その結果、組織応力の作用下では、ワークピースの大きい側は伸長し、小さい側は短縮します。たとえば、長い円筒における組織応力による変形は、長さの伸長と直径の減少です。

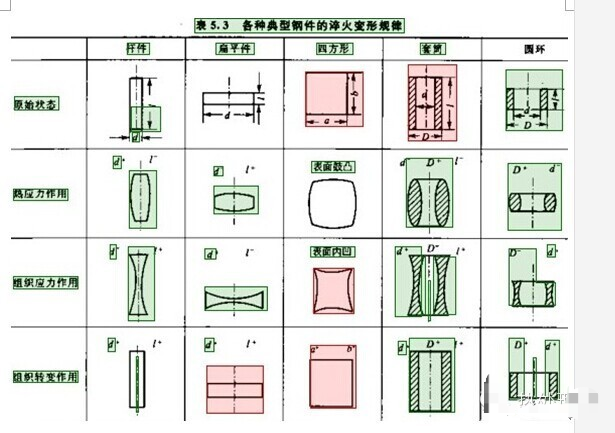

表5.3に、さまざまな代表的な鋼部品の焼入れ変形規則を示します。

2) 焼入れ変形に影響を及ぼす要因

焼入れ変形に影響を及ぼす要因は、主に鋼の化学組成、元の構造、部品の形状、熱処理プロセスです。

3) 焼入れ割れ

部品の割れは主に焼入れ・冷却後期、すなわちマルテンサイト変態がほぼ完了した後、あるいは完全に冷却された後に発生し、部品の引張応力が鋼の破壊強度を超えることで脆性破壊が発生します。割れは通常、最大引張変形の方向と垂直に発生するため、部品の割れの形態は主に応力分布状態に依存します。

一般的な焼入れ割れの種類:縦(軸方向)割れは、主に接線方向の引張応力が材料の破壊強度を超えたときに発生します。横方向割れは、部品の内面に形成された大きな軸方向の引張応力が材料の破壊強度を超えたときに発生します。割れ;ネットワーククラックは、表面の2次元引張応力の作用下で形成されます。剥離クラックは、非常に薄い硬化層に発生し、応力が急激に変化し、過度の引張応力が半径方向に作用したときに発生する可能性があります。クラックの種類。

縦方向の亀裂は軸方向の亀裂とも呼ばれます。亀裂は、部品の表面付近の最大引張応力で発生し、中心に向かって一定の深さを持ちます。亀裂の方向は一般的に軸と平行ですが、部品に応力集中がある場合や内部構造上の欠陥がある場合は、方向が変化することもあります。

ワークピースが完全に焼入れされると、縦割れが発生しやすくなります。これは、焼入れされたワークピースの表面にかかる接線方向の引張応力が大きいことに関係しています。鋼材の炭素含有量が増えると、縦割れが発生しやすくなります。低炭素鋼はマルテンサイトの比容積が小さく、熱応力が強いため、表面に大きな圧縮残留応力がかかり、焼入れされにくいです。炭素含有量が増加すると、表面圧縮応力が減少し、構造応力が増加します。同時に、引張応力のピークは表面層に向かって移動します。そのため、高炭素鋼は過熱時に縦割れが発生しやすくなります。

部品のサイズは残留応力の大きさや分布に直接影響し、焼割れの発生傾向も異なります。危険な断面積範囲内での焼入れでは、縦割れも発生しやすくなります。また、鋼材の詰まりによって縦割れが発生することも少なくありません。鋼材部品の多くは圧延加工で作られるため、鋼中の非金属介在物や炭化物などが変形方向に沿って分布し、異方性が生じます。例えば、工具鋼が帯状組織を呈している場合、焼入れ後の横方向破壊強度は縦方向破壊強度より30~50%低くなります。鋼中に非金属介在物などの応力集中を引き起こす要因がある場合、接線応力が軸方向応力よりも大きくても、低応力条件下で縦割れが発生しやすくなります。そのため、鋼中の非金属介在物や糖分の含有量を厳密に管理することは、焼割れを防止する上で重要な要素となります。

横割れとアーク割れの内部応力分布特性は、表面が圧縮応力を受けることです。表面から一定の距離を離れると、圧縮応力は大きな引張応力に変化します。引張応力の領域で亀裂が発生し、その後、内部応力が再分配されるか、鋼材の脆性がさらに増大した場合にのみ、部品の表面に広がります。

横割れは、ローラー、タービンローターなどの大型シャフト部品によく発生します。この割れの特徴は、軸方向に垂直で、内側から外側に向かって破断することです。焼入れ前に発生することが多く、熱応力によって引き起こされます。大型鍛造品には、気孔、介在物、鍛造割れ、白斑などの冶金欠陥がよく見られます。これらの欠陥は、軸方向の引張応力の作用下で破壊や破損の起点となります。アーク割れは熱応力によって発生し、通常、部品の形状が変化する部分にアーク状に分布します。主にワークピースの内部や鋭いエッジ、溝、穴の近くに発生し、アーク状に分布します。直径または厚さが80~100 mm以上の高炭素鋼部品を焼入れしないと、表面に圧縮応力が、中心部に引張応力が現れます。応力については、硬化層から非硬化層への遷移域で最大引張応力が発生し、この領域でアーククラックが発生します。また、鋭いエッジや角部では冷却速度が速く、すべて焼入れされます。緩やかな部分、つまり非硬化領域に移行すると、ここに最大引張応力領域が現れるため、アーククラックが発生しやすくなります。ワークのピン穴、溝、またはセンターホール付近の冷却速度は遅く、対応する硬化層は薄く、硬化遷移域付近の引張応力によってアーククラックが発生しやすくなります。

網状亀裂は表面亀裂とも呼ばれ、表面に存在する亀裂です。亀裂の深さは浅く、一般的には0.01~1.5mm程度です。この種の亀裂の主な特徴は、亀裂の方向が部品の形状とは無関係であることです。多数の亀裂が互いにつながってネットワークを形成し、広範囲に分布しています。亀裂の深さが1mmを超えるなど大きくなると、ネットワーク特性は消失し、ランダムな方向または縦方向に分布する亀裂になります。ネットワーク亀裂は、表面における2次元的な引張応力の状態に関係しています。

表面に脱炭層を持つ高炭素鋼部品や浸炭鋼部品は、焼入れ時に網目状の割れが発生しやすい。これは、表層の炭素含有量が低く、マルテンサイト内層よりも比体積が小さいためである。焼入れ中、炭化物表層は引張応力を受ける。機械加工中に脱リン層が完全に除去されていない部品も、高周波焼入れや火炎表面焼入れ中に網目状の割れが発生する。このような割れを回避するには、部品の表面品質を厳密に管理し、熱処理中に酸化溶接を防止する必要がある。また、鍛造金型を一定期間使用した後に、キャビティ内に条線や網目状に現れる熱疲労割れや、焼入れ部品の研削工程で発生する割れも、この形態に属する。

剥離割れは、表面層の非常に狭い領域で発生します。軸方向と接線方向に圧縮応力が作用し、半径方向に引張応力が発生します。割れは部品の表面に平行です。表面焼入れおよび浸炭部品の冷却後に硬化層が剥離することも、このような割れに属します。その発生は、硬化層内の不均一な構造に関連しています。たとえば、合金浸炭鋼を一定の速度で冷却した後、浸炭層内の構造は次のようになります。外層は極微細パーライト+炭化物、下層はマルテンサイト+残留オーステナイト、内層は微細パーライトまたは極微細パーライト組織です。層下マルテンサイトの生成比容積が最も大きいため、体積膨張の結果、表層には軸方向と接線方向に圧縮応力が作用し、径方向には引張応力が発生して内部に応力変異が生じ、圧縮応力状態に移行し、応力が急激に遷移する極薄領域で剥離割れが発生します。一般的に、割れは表面と平行に内部に潜んでおり、ひどい場合は表面剥離を引き起こす可能性があります。浸炭部品の冷却速度を加速または低下させると、浸炭層に均一なマルテンサイト組織または超微細パーライト組織が得られ、このような割れの発生を防ぐことができます。また、高周波焼入れや火炎表面焼入れでは、表面が過熱されることが多く、硬化層に沿った構造の不均一性により、このような表面割れが発生しやすくなります。

マイクロクラックは、前述の4つのクラックとは異なり、微小応力によって引き起こされます。高炭素工具鋼や浸炭処理されたワークピースの焼入れ、過熱、研削後に発生する粒界クラック、および焼入れ部品の適切な焼戻しが行われなかったことに起因するクラックは、いずれも鋼材中のマイクロクラックの存在とその後の拡大に関連しています。

マイクロクラックは顕微鏡で検査する必要があります。マイクロクラックは通常、元のオーステナイト粒界またはマルテンサイトシートの接合部で発生します。一部のクラックはマルテンサイトシートを貫通します。研究によると、マイクロクラックは片状の双晶マルテンサイトでより一般的です。これは、片状のマルテンサイトが高速で成長する際に互いに衝突し、高い応力が発生するためです。しかし、双晶マルテンサイト自体は脆く、塑性変形によって応力が緩和されるため、マイクロクラックが発生しやすくなります。オーステナイト粒が粗大になると、マイクロクラックが発生しやすくなります。鋼にマイクロクラックが存在すると、焼入れ部品の強度と可塑性が大幅に低下し、部品の早期損傷(破損)につながります。

高炭素鋼部品における微小亀裂の発生を防止するには、焼入れ加熱温度の低減、微細マルテンサイト組織の確保、マルテンサイト中の炭素含有量の低減などの対策が挙げられます。さらに、焼入れ後の適時の焼戻しは、内部応力を低減する効果的な方法です。試験結果から、200℃を超える温度で十分な焼戻しを行うと、亀裂部に析出した炭化物が亀裂を「溶接」する効果を発揮し、微小亀裂の危険性を大幅に低減できることが実証されています。

以上は、ひび割れの分布パターンに基づくひび割れの原因と防止策の考察である。実際の生産においては、鋼材の品質、部品の形状、熱間・冷間加工技術などの要因により、ひび割れの分布は変化する。熱処理前にすでにひび割れが存在し、焼入れ過程でさらに拡大する場合もあれば、同一部品に複数の形態のひび割れが同時に現れる場合もある。このような場合、ひび割れの形態的特徴に基づき、破断面のマクロ分析、組織学的検査、必要に応じて化学分析などの手法を用いて、材質、組織構造から熱処理応力の原因までを総合的に分析し、ひび割れの主な原因を特定し、効果的な防止策を決定する必要がある。

ひび割れの破壊解析は、ひび割れの原因を分析する重要な手法です。あらゆる破壊にはひび割れの起点があり、焼入れひび割れは通常、放射状のひび割れの収束点から始まります。

ひび割れの起点が部品の表面にある場合、それは表面における過度の引張応力によってひび割れが発生したことを意味します。表面に介在物などの構造欠陥がなくても、ひどいナイフマーク、酸化スケール、鋼材の鋭角部、構造変化部などの応力集中要因がある場合、ひび割れが発生する可能性があります。

ひび割れの発生源が部品内部にある場合、材料欠陥または過剰な内部残留引張応力に起因します。通常の焼入れでは破断面は灰色で微細な磁器質です。破断面が暗灰色で粗い場合は、過熱または元の組織が厚いことが原因です。

一般的に、焼入れ割れのガラス部分には酸化色がなく、割れ周囲には脱炭も認められません。割れ周囲に脱炭が見られたり、割れ部に酸化色が見られたりする場合は、焼入れ前に既に割れが生じており、熱処理応力の影響で元の割れが拡大することを示しています。部品の割れ付近に炭化物や介在物の偏析が見られる場合は、原材料中の炭化物の偏析が激しい、または介在物が存在することと関係があります。上記の現象がなく、部品の鋭角部や形状変化部にのみ割れが生じている場合は、部品の構造設計が不適切であったり、割れ防止対策が不適切であったり、熱処理応力が大きすぎたりすることが原因であることを意味します。

また、化学熱処理や表面焼入れ部品における割れは、主に硬化層付近に発生します。表面割れを回避するには、硬化層の構造改善と熱処理応力の低減が重要です。

投稿日時: 2024年5月22日